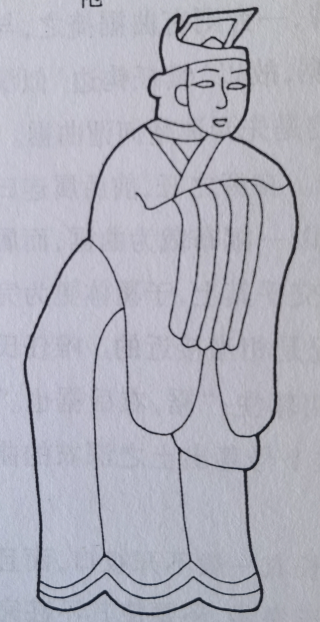

◆漢扶瑟陶俑。陶俑頭戴平巾幘,面向左前方。身著左衽交領(lǐng)長袍,上身挺直,束腰,下擺圍成圓形遮住雙腿,雙手置于身前的長方形古瑟上,似在彈瑟。泥質(zhì)灰黃色陶。

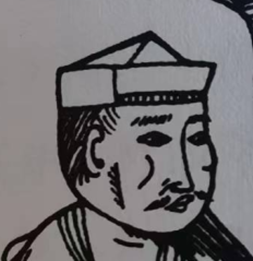

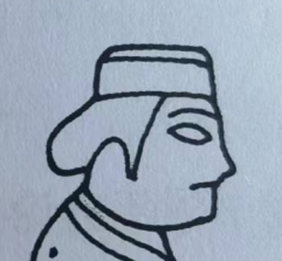

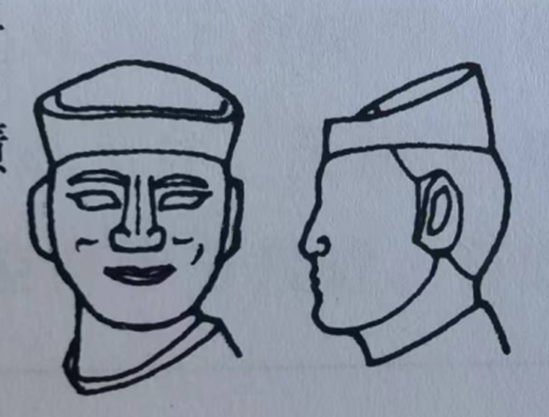

《急就篇》顏?zhàn)ⅲ骸皫荆?/span>zé)者,韜發(fā)之巾,所以整嫧(zé)發(fā)也。常在冠下,或單著之。”起初只是包發(fā)的頭巾,后來演變成帽狀。蔡邕《獨(dú)斷》卷下:“幘,古者卑賤執(zhí)事不冠者之所服。”可見,漢代時身份低微的人,比如撫琴、撫瑟、吹簫、歌舞的伶人不能戴冠,只能戴巾幘。幘分為介幘和平上幘兩大類。屋狀幘即介幘,如《獨(dú)斷》卷下說:“王莽無發(fā)乃施巾。故語曰:‘王莽禿,幘始屋。’”東漢時文職人員常在進(jìn)賢冠之下襯以介幘,武官則在武冠下襯平上幘。東漢中期以后,有些平上幘的后部加高,《續(xù)漢書·五行志》說:“延熹中,梁冀誅后,京師幘顏短耳長。”顏短即前低,耳長即后高,這種式樣的幘又稱平巾幘。

介幘

平上幘

平巾幘

先秦時的袍指的是內(nèi)衣,東漢時則以袍為外衣《續(xù)漢書·輿服志》:“袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍。《禮記》:‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖,其袖合而縫大之,近今袍者也。今下至賤更小吏,皆通制袍。”

漢代尤其是東漢時期的陶俑像生動地反映了當(dāng)時的社會政治經(jīng)濟(jì)面貌。樸拙的風(fēng)格、奔放的氣勢構(gòu)成它獨(dú)特的藝術(shù)魅力,在藝術(shù)史上譜寫了光輝的一頁。(胡均撰稿、攝影,圖片來自孫機(jī)《漢代物質(zhì)文化資料圖說》)